Die erste Liebe ist immer ein Abenteuer. Erst recht in Zeiten der Revolution.

Im Frühjahr 1789 trifft Philippe de Beretton in Bonn ein. Charmant, leichtsinnig, etwas oberflächlich gibt er sich, um zu verbergen, dass er im Auftrag der französischen Königin Marie Antoinette unterwegs ist.

Mit allem rechnet er. Nicht damit, sich zu verlieben.

Auch Luise hat anderes im Sinn als die Liebe.

Die Tochter eines reichen Kaufmanns steht als Schauspielerin auf der Hofbühne, feiert Erfolge und ist nicht bereit, sich mit einem französischen Chevalier einzulassen. Auch wenn sie Tag für Tag an seine dunklen Augen denkt.

Während in Bonn Bürgerschaft und Adel gemeinsam feiern, tanzen und lachen, fällt in Paris die Bastille. Philippe bleibt nichts anderes übrig, als in die Heimat aufzubrechen. Aus heiterem Rokokospiel wird blutiger Ernst …

Januar 1789 – Bonn

Madam Dietz schürzte die Lippen. Das tat sie stets, wenn sie unzufrieden war. Das hatte sich vor vielen, vielen Jahren auf der Bühne bewährt und es bewährte sich noch immer. Ihr Gemahl blickte auf. Lächelte. Was Madam Dietz noch unzufriedener machte, denn sein Lächeln galt nicht ihr, sondern der Tochter, der er verschwörerisch zuzwinkerte.

Nicht, dass sie Luise die Liebe des Vaters nicht gegönnt hätte; von solch kindischer Eifersucht war sie weit entfernt. Es störte sie, dass Johan nicht auf ihrer Seite stand. Sie stellte die Teetasse ab. Weniger behutsam, als es das hauchzarte Porzellan verdient hätte. Es klirrte. Gemahl wie Tochter sahen zu ihr hin. Fragend. Neugierig. Und amüsiert. Was Madam Dietz verärgerte. Sie seufzte auf, betrachtete ihre Lieben voller Ungeduld. Gleich würden sie es sagen, nur noch einen Augenblick, dann

»Oh Maman, souriez, je vous en prie«, rief Luise und eilte hinüber, schlang die Arme um die Schultern ihrer Mutter und legte Wange an Wange.

Auch Johan Dietz bat die Gattin, ein freundliches Gesicht aufzusetzen; er könne wahrhaftig nicht begreifen, weshalb sie mit dem Vorhaben Luises so fremdele. Sie habe doch während der langen Zeit der Proben und der Vorbereitung kaum je ein Wort gesagt. Habe sie denn angenommen, es werde trotz der harten Arbeit nicht zu Luises Engagement kommen?

»Ich gebe zu, dass ich das annahm. Und ich gebe fürderhin zu, es bereitete mir zu viel Freude, wieder einmal etwas von der Aufregung zu verspüren, die einen unwillkürlich ergreift, schafft sich eine Kollegin eine neue Rolle auf.«

In der Tat hatte Madam Dietz während der letzten zwei Monate ihre Tochter eifrig dabei unterstützt, die Texte und Melodien einzuüben, für deren Vortrag Luise vorgesehen war.

Was die Gemahlin denn dann störe, wollte Johan wissen. Ob sie das Kind für zu wenig talentiert halte? Oder sorge sie sich etwa, sie könne ihr den Rang ablaufen?

»Den Rang ablaufen? Mon dieu, nun werde ich böse mit dir. War ich jemals neidisch? Musste ich immer die Erste und die Beste sein? Wohl kaum.«

»Verzeih. Du weißt, ich meinte es so nicht. Aber du solltest stolz auf sie sein.«

»Stolz bin ich wohl, das gewiss. Sie hat Talent und eine angenehme Singstimme und gewiss wird beider unter der fachkundigen Anleitung der Herren Reicha, Neefe und Steiger zur Vollkommenheit gebracht werden. Doch meine Sorge überwiegt.«

»Ma chère Jeanne, ich bitte dich. Du tust gerade so, als wäre unsere Luise leichtfertig oder schließe sich einer obskuren Truppe an, die durch die Lande zieht und auf Jahrmärkten auftritt.« Johan streckte die Hand über den Tisch und strich der nun weniger verärgert dreinschauenden Gemahlin über den Unterarm. »Da hatte ich doch mehr Sorge um dich, mein Schatz. Unser guter Max Franz ist doch ein guter Fürst und nicht ein solcher Hallodri wie Clemens August. Um des Himmels Willen, was hat er dir schöne Augen gemacht. Und dann dieser Chevalier de Seingalt – was war ich eifersüchtig!«

Madam Dietz lächelte nun endlich. Neckisch kraulte sie den Gatten unterm Kinn. »Aber nein. Eifersüchtig? Was hätte Casanova schon in mir gesehen? Eine Mutter von zwei Kindern, das Dritte unterwegs

Nein, nein, der Chevalier hatte seine Augen überall, nicht bei mir.«

Das wusste Johan besser; der Kurfürst hatte nicht ohne Grund bei Jeanne darum bitten lassen, an diesem Karnevalstag noch einmal auf die Bühne zurückzukehren. Eindruck hatte der machen wollen mit seinem feinen Theaterensemble. Und Casanova hatte mehr als einmal auf die hübsche Jeanne geblickt, der die Schwangerschaft besondere Rosigkeit und Frisch geschenkt hatte. Nach allem, was man von dem Mann gehört hatte, hatte der sich bei seinen Eroberungen von kaum etwas abschrecken lassen.

»Was denkst du, Johan?«

Er grinste, verriet aber nicht, wie er damals dem Chevalier auf die Pelle gerückt war und ihm in klaren, bönnschen Worten versprochen hatte, was geschehen würde, starre er Madam Dietz weiterhin an. Da hatte der sich dann doch lieber für die kölnische Ratsherrengattin interessiert.

Johan Anton Dietz war ein gemütlich wirkender Mann mit schlauen Augen, der in seinem sechsundfünfzigsten Lebensjahr endlich den Freuden des Gaumens Gerechtigkeit widerfahren ließ und sich darauf vorbereitete, bald zum ersten Mal Großvater zu werden. In wenigen Wochen würde es so weit sein und die liebste seiner drei Schwiegertöchter würde ihm ein Enkelkind schenken. Ob Bub oder Mädchen war ihm herzlich gleich; er gehörte nicht zu den Kaufleuten, die immerzu daran dachten, was nach seinem Tod mit dem Geschäft werden würde. Bis die Illuminaten vor vier Jahren verboten worden waren, war er einer der Ihren gewesen, was bedeutete, es machte Johan keinen Unterschied zwischen den Ständen, Konfessionen oder Geschlechtern. Oder vielmehr machte er nur geringe Unterschiede; er war nicht so vermessen, sich gänzlich frei zu sprechen von Vorurteilen und Vorlieben.

Aber wenn es um die Geschäfte ging, so hätte er diese auch seiner Tochter überlassen, wenn die nur ernsthaftes Interesse daran gehabt hätte. Also nein, ums Geld sorgte er sich nicht. Wolfgang, Christoph und Carl kümmerten sich allerdings auch in solch einem Maße um Druckerei, Buch- und Musikalienhandel, dass eine solche Sorge dem Vater schlecht zu Gesicht gestanden hätte. Fleißige junge Männer waren das, aufrecht, klug, verlässlich.

Und entsetzlich langweilig. Obwohl doch die Arbeit mit Musik und Literatur beflügeln sollte, waren sie alle drei wenig talentiert in den feinen Künsten. Oh, sie waren durchaus charmant, solange ein Gespräch nicht in die Tiefe ging. Wenn die Kundschaft auch gelegentlich einmal angemerkt hatte, es verstünden die Söhne von Dietz père et fils nicht allzu viel von Komposition oder Satzbau, so war dieselbe Kundschaft doch zufrieden, denn die Söhne zeigten sich entgegenkommend, war es mit dem Geld einmal knapp. Die gaben gerne Kredit und Rabatt und schlugen dafür einem anderen schon einmal einen Stüber auf, wenn der das nötige Geld in der Tasche hatte. Und sie hatten – welch ein Glück – das gute Aussehen ihrer Frau Mutter geerbt und nicht die Knollennase des Vaters und seiner Vorfahren. Gerader Wuchs und ein klarer Teint machten vieles aus dieser Tage und so galten die Dietz-Söhne als prächtige Burschen, denen die jungen Demoisellen der Stadt gerne nachsahen. Ja, die drei waren schon gut gelungen, da gab es nichts zu meckern. Aber sie dachten gar zu sehr in Zahlen, sahen überall die Chance zu Geschäften und empfanden das Zwischenmenschliche allzu oft nur als Zweck für weitere und bessere Geschäfte. Daher hatten sich sich die Töchter anderer vermögender Kaufleute und Handwerker zur Frau gewählt, um die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, noch zu vergrößern. So hatte Wolfgang seine Hand nun auch im Stoffhandel des Schwiegervaters, Christoph kümmerte sich um den Vertrieb von Möbeln und Carl war sich nicht zu schade, Gemüse zu verkaufen. Nicht persönlich natürlich, er war – ganz wie seine Brüder – ein Kavalier, der allzu niedrige und körperliche Arbeit an seine Angestellten weitergab. Dass die drei jungen Dietz‘ überhaupt noch in den vom Vater gegründeten Geschäften standen, war nur ihrem Sinn für Tradition und Herkunft zuzuschreiben. Darauf legten sie Wert, da waren sie ganz bönnisch und auch ein wenig engstirnig. Sie gehörten zu jenen, die die Stadtgrenzen auch als Wirtschaftsgrenzen ansahen und nicht dulden wollten, Waren aus Köln oder dem Bergischen in Bonn verkaufen zu lassen.

Da war der Vater längst weiter, der dachte in größeren Dimensionen. So war er Mitbegründer der Lese-Gesellschaft, in die ein jeder unabhängig seines Standes Eintritt hatte. Sofern er das nötige Geld für den Mitgliedsbeitrag hatte, was der guten Sache dann doch ein wenig entgegenstand. Weshalb Johan einem jeden, der ihn darum bat, die Summe zur Verfügung stellte, so er denn glaubte, im Bittsteller oder der Bittstellerin ein nützliches Mitglied des Vereins zu finden. Natürlich hatte er auch Wolfgang, Christoph und Carl eingeladen, der Gesellschaft beizutreten, aber die hatten abgelehnt. Keine Zeit hätten sie und sowieso läsen sie lieber daheim, als ins Rathaus zu marschieren, um in Gemeinschaft Zeitungen und Bücher nach Wissenswertem durchzusehen. Der dahinter stehende Gedanke von geistigem Austausch und gelebten Idealen blieb ihnen verschlossen.

Ja. So war es mit den Söhnen, die Johan herzlich liebte. Doch mehr noch liebte er seine einzige Tochter, die ganz das Ebenbild der Mutter war, dabei aber zugleich lebhafter wie auch besonnener, als es Jeanne jemals war. Eine seltsame Mischung war das Kind, war es immer gewesen. Bereits als kleines Mädchen hatte sie die Neigung gezeigt, später den früheren Beruf der Mutter ergreifen zu wollen: Sie hatte kaum gehen können, da tanzte sie schon. Sie sprach noch nicht, da sang sie Melodien nach, die von wo auch immer erklangen. Und sie hatte mit drei Jahren ein Repertoire an Gesichtsausdrücken, wie sie manch erwachsene Frau niemals haben würde. Ob sie den Eltern etwas abschmeicheln wollte oder ihr Gemüse nicht essen mochte, ob sie gestehen musste, eine Vase zerbrochen zu haben, oder bemerkte, es ging einem Bruder oder den Eltern nicht gut – immer machte sie die passende Miene, zeigte sich mitfühlend, frech oder sogar berechnend, ganz, wie es der Situation angepasst war.

Dazu hatte die Tochter Humor und konnte sich über Kleinigkeiten ebenso sehr freuen wie über ein prächtiges Geschenk oder ein besonderes Ereignis. Sie war nie nur einstudiert höflich, sondern empfand auch die Notwendigkeit, anderen so entgegenzutreten, wie sie selbst behandelt werden wollte. Und wann immer sie in einem der Geschäfte war, so war die Kundschaft doppelt spendabel, denn stand Luise bei den Notenblättern und strich über das feine Pergament, dann leuchteten ihre Augen so sehr, sie schwärmte so überzeugend von der Qualität, dass der Käufer schon meinte, seine Komposition wäre zur Hälfte getan, wenn er nur den halben Stüber mehr bezahlen wollte. Blätterte das Kind in einem neuen Werk von Lessing oder einer fein gebundenen Ausgabe des Voltaire’schen Candide, so konnte Vater Dietz sicher sein, es würde das jeweilige Buch gekauft werden. Spielte die kleine Luise in der Druckerei, dann schlug Meister Hans – Johans Setzer von Anbeginn an und einer seiner engsten Freunde – gerne einmal einen Stüber auf das zu erstellende Angebot auf und erhielt doch den Zuschlag.

Luises Gegenwart war also fast immer ein Garant für gute Stimmung. Dessen war sie sich als Kind nicht bewusst und als sie heranwuchs, war sie so sehr daran gewöhnt, von Freundlichkeit und Wohlwollen umgeben zu sein, dass sie erst spät auf die Idee kam, es ergehe nicht jedem Mensch so wie ihr. Sie las viel und da ihre Eltern nichts davon hielten, ihr irgendein Werk vorzuenthalten, lernte sie aus Romanen mehr über das wahre Leben als aus ihrem eigenen Alltag. Durch die Mutter, die aus Avignon stammte, des Französischen mächtig, erhielt sie ungehinderten Zugang auch zu Romanen, die noch niemand übersetzt hatte – und die andere Eltern für zu gewagt für ein junges Mädchen hielten. So las Luise die Liaisons dangereuses von Choderlos de Laclos, Les amours du chevalier de Faublas von Jean-Baptiste Louvet oder La vie de Marianne von Marivaux. Weil die Brüder von ihrem Hauslehrer in Englisch unterrichtet wurden und Luise währendessen in scheinbarem Desinteresse in der Ecke mit ihren Puppen gespielt hatte, war sie auch in der Lage, die Romane von Henry Fielding zu lesen. Dazu gesellten sich all die Werke der Damen und Herren, die in deutscher Sprache schrieben und allesamt in Vaters Druckerei gesetzt wurden für den Bönnschen Buchmarkt. Es verstand sich daher von selbst, dass Luise zu gerne in die Lese-Gesellschaft eingetreten wäre, doch da hatte der Großteil der Gründer doch noch Vorbehalte. Frauen in einer solch geistig anspruchsvollen Gemeinschaft? Das entsprach ihrer Vorstellung von holder Weiblichkeit so gar nicht.

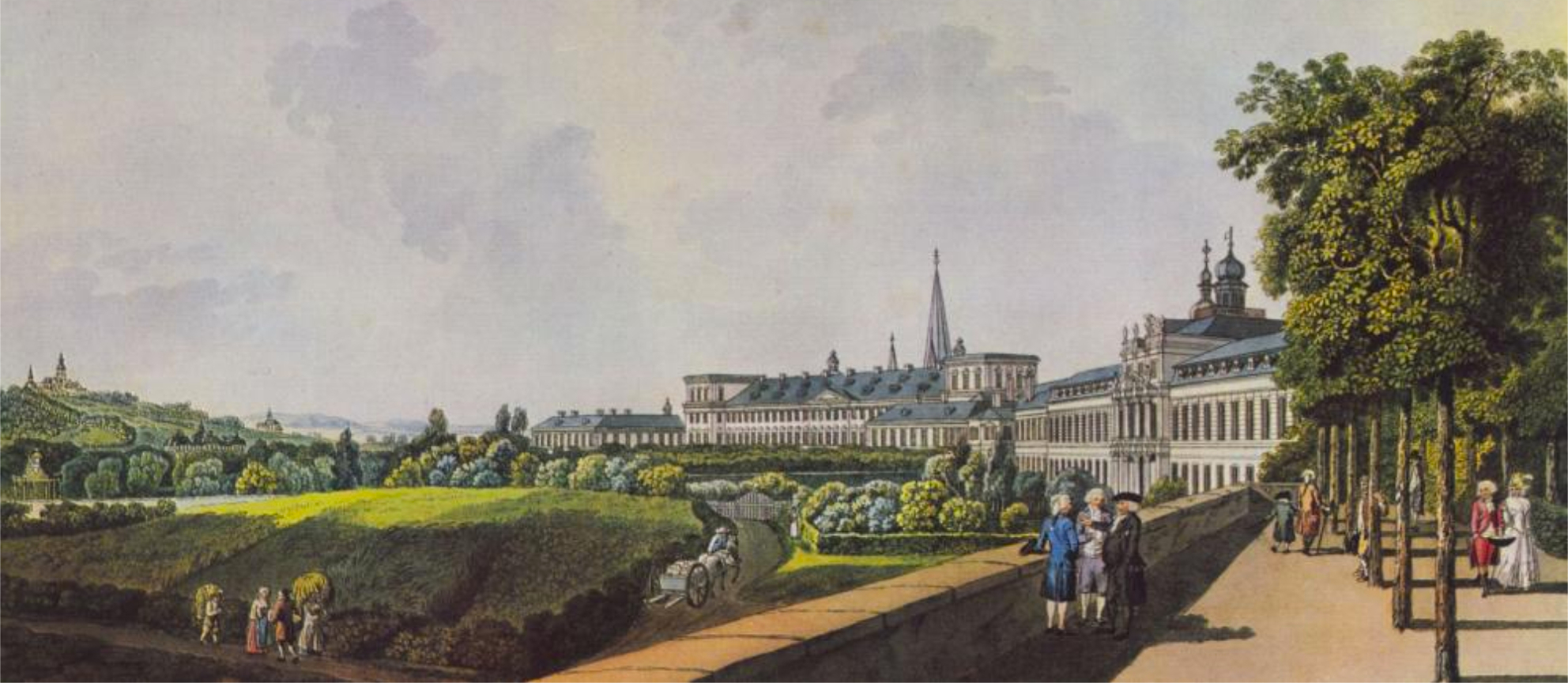

Es zeigte sich bald eine Vorliebe für Theaterstücke in der Dietzschen Tochter, was eigentlich niemanden hätte wundern dürfen, hatte doch ihre Mutter einst als Jeanne Martine Coubant auf manchen Bühnen Erfolge gefeiert, bis sie der Zufall nach Bonn brachte, wo sie 1756 vor dem Kurfürsten Clemens August auftreten durfte. Trotzdem sie zuvor in Paris gelebt hatte (eher mühsam und wenig prunkvoll zwar, aber doch immerhin in der Hauptstadt des einflussreichsten Landes), war sie beeindruckt von der Hofführung in der kleinen Stadt am Rhein. Hier waren die Wege kurz, der Einwohner gab es wenige und die, die es gab, neigten zu einer gewissen Bescheidenheit in jeder Hinsicht. Das Schloss allerdings und die Gartenanlagen waren allerliebst und der Kurfürst, obwohl in Jahren fortgeschritten, war ein solch lebhafter Mann mit einer Liebe fürs Theater und den französischen Flair, dass Mademoiselle Coubant zu gerne blieb. Zwar gab es noch keine rechte Bühne und allzu viele Aufführungen gab es ebenfalls nicht, aber das hinderte schließlich niemanden, das Leben bei Hofe zu genießen.

Jeanne wäre nur zu bereit gewesen, sich mit einem gut situierten und eleganten Höfling einzulassen, auch ohne dessen Gattin zu werden; aus ihrem Heimatland war sie es ja gewohnt, wie wenig eine Schauspielerin galt und was man ihr an Unmoral und Leichtlebigkeit unterstellte. Das war in den deutschen Landen dann doch etwas anders; es gab sogar Schauspielerinnen, die als Theaterdirektorin tätig waren und sich für die Werke junger Autoren einsetzten. Bald gewann Jeanne soviel an beruflichem Selbstbewusstsein, dass sie laut fragte, wie man denn, wenn doch die Schreiber der beliebten Stücke so viel galten, auf diejenigen herabblicken könne, die deren Worten Leben einhauchten und eine Welt auf der Bühne entstehen ließen? In Jeanne erwachte ein Gefühl für den eigenen Wert. In Bonn galt sie als Schönheit, als Botschafterin des französischen Geschmacks, man umschwärmte sie und die Wahl unter den sie verehrenden Herren fiel ihr schwer.

Bis sie Johan begegnete. Er rannte mitten in sie hinein, weil er die Augen nicht auf die Straße, sondern in den Himmel gerichtet hatte. Die Zugvögel kehrten zurück und er konnte sich nicht sattsehen an dem Spektakel hoch oben an den Wolken. Gleich darauf konnte er sich ebenso wenig von Jeannes Antlitz losreißen.

Was für Jeanne erstaunlich war, blickten die meisten ihrer Verehrer doch nicht in ihre Augen, sondern etwas tiefer. Johans aufrichtige Bewunderung war eine angenehme Abwechslung und gerne ließ sie sich von ihm nach Hause begleiten. Das waren zwar nur wenige Schritte, aber die reichten aus, um zu erfahren, was er im Leben alles vorhatte. Es würde Zeit für einen anständigen Buchhandel in der Stadt, so meinte er, und dazu gehöre unbedingt eine eigene Druckerei, um rasch all das auflegen zu können, was das Publikum lesen wolle. Und müsse. So viele neue Ideen wären in die Welt gekommen, so vieles, was der Menschheit voranhelfen würde, das müsse gelesen werden, um eine goldene Zukunft zu gestalten. Seine Pläne schilderte er mit solch einem ansteckenden Eifer, dass Jeanne noch am nächsten Tag an den jungen Mann mit der lustigen Nase denken musste und darüber ganz vergaß über die albernen Witzchen ihres aktuellen Verehrers zu lachen. Der sich daher bald zurückzog, beleidigt und gekränkt.

Wie der Zufall es wollte, begegnete sie Johan Dietz am Abend erneut. Sie zumindest hielt es für Zufall und glaubte das sogar noch vier Jahre später, bis Johan anlässlich der Geburt des zweiten Sohnes gestand, er habe den gesamten Tag nur damit verbracht, nach ihr Ausschau zu halten, um ihr noch einmal unversehens in die Arme laufen zu können. Dass sie Schauspielerin war, was seinen Eltern kaum gefallen konnte, störte Johan nicht. Er fand es aufregend und wollte alles erfahren, was damit zusammenhing. Völlig offen konnte sie mit ihm sprechen, ihm sogar von Affären berichten und den trüben Stunden, die sie durchlebt hatte, wenn mal wieder kein Engagement in Sicht und der letzte Sou ausgegeben war. Ihm vertraute sie an, wie grau und grausam Paris war, war man arm. Johan verstand das alles, er urteilte nicht über sie. Zwei Wochen später bereits bat er um ihre Hand und ab da waren alle Träume von einem Aufstieg zur Gräfin oder doch Mätresse eines Herzogs vergessen.

Aus Mademoiselle Coubant wurde Madam Dietz. Sie strengte sich an, die Sprache ihres Gemahls zu lernen, stand mit großer Begeisterung im Buchladen und begegnete den Schwiegereltern so freundlich, dass diese nach nur fünfzehn Jahren doch bereit waren, sie ihre Tochter zu nennen. Hintereinander weg kamen Wolfgang, Christoph und Carl zur Welt und dann fand der Kindersegen ein Ende, was Jeanne erleichterte; die Schwangerschaften kamen sie hart an und nur schwerlich erholte sie sich von den Geburten. Als sich dann sieben Jahre nach Carl Luise ankündigte, freute sie sich aber doch. Von Anfang an sagte sie, sie wäre gewiss, dieses Mal eine Tochter zu erhalten, und wurde darin nicht enttäuscht. Die Schwangerschaft verlief sehr gut, die Geburt war erstaunlich leicht und es brauchte nicht einmal einen Tag, da fühlte Jeanne sich schon so wohl wie zuvor. Luise war ein braves Kind, das wenig schrie, brav trank und von jeglicher schwerer Krankheit verschont blieb. Ein Sonntagskind war sie und die Mutter sagte ihr ein wunderbares Leben voraus.

Es zeigte sich bald eine Vorliebe für Theaterstücke in der Dietzschen Tochter, was eigentlich niemanden hätte wundern dürfen, hatte doch ihre Mutter einst als Jeanne Martine Coubant auf manchen Bühnen Erfolge gefeiert, bis sie der Zufall nach Bonn brachte, wo sie 1756 vor dem Kurfürsten Clemens August auftreten durfte. Trotzdem sie zuvor in Paris gelebt hatte (eher mühsam und wenig prunkvoll zwar, aber doch immerhin in der Hauptstadt des einflussreichsten Landes), war sie beeindruckt von der Hofführung in der kleinen Stadt am Rhein. Hier waren die Wege kurz, der Einwohner gab es wenige und die, die es gab, neigten zu einer gewissen Bescheidenheit in jeder Hinsicht. Das Schloss allerdings und die Gartenanlagen waren allerliebst und der Kurfürst, obwohl in Jahren fortgeschritten, war ein solch lebhafter Mann mit einer Liebe fürs Theater und den französischen Flair, dass Mademoiselle Coubant zu gerne blieb. Zwar gab es noch keine rechte Bühne und allzu viele Aufführungen gab es ebenfalls nicht, aber das hinderte schließlich niemanden, das Leben bei Hofe zu genießen.

Jeanne wäre nur zu bereit gewesen, sich mit einem gut situierten und eleganten Höfling einzulassen, auch ohne dessen Gattin zu werden; aus ihrem Heimatland war sie es ja gewohnt, wie wenig eine Schauspielerin galt und was man ihr an Unmoral und Leichtlebigkeit unterstellte. Das war in den deutschen Landen dann doch etwas anders; es gab sogar Schauspielerinnen, die als Theaterdirektorin tätig waren und sich für die Werke junger Autoren einsetzten. Bald gewann Jeanne soviel an beruflichem Selbstbewusstsein, dass sie laut fragte, wie man denn, wenn doch die Schreiber der beliebten Stücke so viel galten, auf diejenigen herabblicken könne, die deren Worten Leben einhauchten und eine Welt auf der Bühne entstehen ließen? In Jeanne erwachte ein Gefühl für den eigenen Wert. In Bonn galt sie als Schönheit, als Botschafterin des französischen Geschmacks, man umschwärmte sie und die Wahl unter den sie verehrenden Herren fiel ihr schwer.

Bis sie Johan begegnete. Er rannte mitten in sie hinein, weil er die Augen nicht auf die Straße, sondern in den Himmel gerichtet hatte. Die Zugvögel kehrten zurück und er konnte sich nicht sattsehen an dem Spektakel hoch oben an den Wolken. Gleich darauf konnte er sich ebenso wenig von Jeannes Antlitz losreißen.

Was für Jeanne erstaunlich war, blickten die meisten ihrer Verehrer doch nicht in ihre Augen, sondern etwas tiefer. Johans aufrichtige Bewunderung war eine angenehme Abwechslung und gerne ließ sie sich von ihm nach Hause begleiten. Das waren zwar nur wenige Schritte, aber die reichten aus, um zu erfahren, was er im Leben alles vorhatte. Es würde Zeit für einen anständigen Buchhandel in der Stadt, so meinte er, und dazu gehöre unbedingt eine eigene Druckerei, um rasch all das auflegen zu können, was das Publikum lesen wolle. Und müsse. So viele neue Ideen wären in die Welt gekommen, so vieles, was der Menschheit voranhelfen würde, das müsse gelesen werden, um eine goldene Zukunft zu gestalten. Seine Pläne schilderte er mit solch einem ansteckenden Eifer, dass Jeanne noch am nächsten Tag an den jungen Mann mit der lustigen Nase denken musste und darüber ganz vergaß über die albernen Witzchen ihres aktuellen Verehrers zu lachen. Der sich daher bald zurückzog, beleidigt und gekränkt.

Wie der Zufall es wollte, begegnete sie Johan Dietz am Abend erneut. Sie zumindest hielt es für Zufall und glaubte das sogar noch vier Jahre später, bis Johan anlässlich der Geburt des zweiten Sohnes gestand, er habe den gesamten Tag nur damit verbracht, nach ihr Ausschau zu halten, um ihr noch einmal unversehens in die Arme laufen zu können. Dass sie Schauspielerin war, was seinen Eltern kaum gefallen konnte, störte Johan nicht. Er fand es aufregend und wollte alles erfahren, was damit zusammenhing. Völlig offen konnte sie mit ihm sprechen, ihm sogar von Affären berichten und den trüben Stunden, die sie durchlebt hatte, wenn mal wieder kein Engagement in Sicht und der letzte Sou ausgegeben war. Ihm vertraute sie an, wie grau und grausam Paris war, war man arm. Johan verstand das alles, er urteilte nicht über sie. Zwei Wochen später bereits bat er um ihre Hand und ab da waren alle Träume von einem Aufstieg zur Gräfin oder doch Mätresse eines Herzogs vergessen.

Aus Mademoiselle Coubant wurde Madam Dietz. Sie strengte sich an, die Sprache ihres Gemahls zu lernen, stand mit großer Begeisterung im Buchladen und begegnete den Schwiegereltern so freundlich, dass diese nach nur fünfzehn Jahren doch bereit waren, sie ihre Tochter zu nennen. Hintereinander weg kamen Wolfgang, Christoph und Carl zur Welt und dann fand der Kindersegen ein Ende, was Jeanne erleichterte; die Schwangerschaften kamen sie hart an und nur schwerlich erholte sie sich von den Geburten. Als sich dann sieben Jahre nach Carl Luise ankündigte, freute sie sich aber doch. Von Anfang an sagte sie, sie wäre gewiss, dieses Mal eine Tochter zu erhalten, und wurde darin nicht enttäuscht. Die Schwangerschaft verlief sehr gut, die Geburt war erstaunlich leicht und es brauchte nicht einmal einen Tag, da fühlte Jeanne sich schon so wohl wie zuvor. Luise war ein braves Kind, das wenig schrie, brav trank und von jeglicher schwerer Krankheit verschont blieb. Ein Sonntagskind war sie und die Mutter sagte ihr ein wunderbares Leben voraus.

Und nun wollte dieses Kind, das geliebte Töchterlein, auf das sie so stolz war, zur Bühne. Mit einer Leidenschaft drängte es Luise in diesen Beruf, die Jeanne wahrhaftig Angst machte. Sie war begabt, das war sie unbedingt, und das machte die Mutter stolz. Mon dieu, sie hatte eine klingend helle Stimme, die leicht die höchsten Töne jeder Oper erreichte, und ihr Französisch war so makellos wie ihr Deutsch, was doch wichtig war am Theater. Dazu war sie hübsch und biegsam, aber nicht so schön, dass sie nichts weiter als junge Liebhaberinnen hätte spielen können. Luise hatte keine Furcht davor, eine hässliche Maske überzuziehen oder Grimassen zu schneiden; es kam ihr nie darauf an, nur zu gefallen; vielleicht auch, weil sie gefiel, wo immer sie war, da blieb nicht viel zu wünschen übrig. Nein, die Tochter wollte alles spielen, sogar Männerrollen hätte sie gerne übernommen, wenn sie nur zeigen durfte, was sie konnte.

Aber musste sie das unbedingt zum Beruf machen? Sie waren doch als Familie angesehen, sie verfügten über ein ordentliches Vermögen und ein großes Haus am Vierecksplatz, ganz nah zum Belderbuscher Hof und den Häusern ausländischer Gesandter, man hatte Beziehungen und galt was im Rat der Stadt – da hätte die Tochter ganz andere Chancen, ein bequemes Leben zu führen. Bald jeden Tag lungerte ja ein Jüngling auf der Straße und versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Darunter waren nicht wenige Herren von Adel. So einen sollte sie erhören und dann nach Lust und Belieben im eigenen Heim Schauspiele aufführen oder sich im Bürgerverein engagieren; die machten ihre Sache auf der städtischen Bühne nicht schlecht. Einen Salon könnte sie führen, wie es Helene von Breuning tat. Aber nein, das kam für das störrische Kind nicht infrage. Zur Bühne musste sie!

Und ihre Freundinnen redeten ihr noch zu, für die war das ein großer Spaß. Als ob Eleonore von Breuning oder Amalie von Mastiaux oder auch nur die Kochsche Barbara eine solche Karriere ernsthaft für sich selbst in Betracht gezogen hätten! Mon Dieu, Frau von Breuning wäre bei all ihrer Leutseligkeit steif hintenüber gefallen, hätte ihr Lorchen einen solchen Wunsch geäußert. Als neulich der Louis gemeint hatte, Lorchen hätte Talent am Klavier, da hatte die Mutter gleich eingeworfen, solange es für den Salon reiche, wäre es gut, mehr müsse nicht sein. Da hatte aber Amalie, die ja ebenfalls vom Louis unterrichtet wurde, ihr Veto eingelegt und auf die Musikabende mit ihrem Herrn Papa und den Brüdern verwiesen, die doch den Aufführungen bekannter Kammerorchestanten nicht sonderlich nachstünden. Was unbescheiden klang, war jedoch die Wahrheit – die Abende im Mastiauxschen Haus waren immer ein Genuß und dankbar durfte man sein, so weit mit diesen feinen Menschen bekannt zu sein, um anwesend sein zu dürfen.

Dass Luise nun also ans neu zu eröffnende Bonner Nationaltheater ging, war Jeannes Ansicht nach nicht allein Talent und Ehrgeiz der Tochter zuzuschreiben, sondern ebenso deren Freundeskreis, der sich immerzu im heimischen Kreis oder aber im Zehrgarten traf und eng vermischt war mit den Musikern der Hofkapelle. Insbesondere Louis machte Jeanne verantwortlich. Der hatte den Anstoß gegeben, als Luise vor einem guten Jahr bei Breunings eintrat, als er eben Lorchen Stunde gab. Ein Singspiel hatten sie eingeübt und Luise hatte den Sopran gesungen. So gut gesungen, dass der junge Beethoven den Unterricht unterbrach und Mozart spielte. Und meinte, wenn es wahr würde, dass der Kurfürst das Theater wiederbelebe, dann wäre Luise dort bestimmt gern gesehen. Der hatte ihr den Floh ins Ohr gesetzt.

Oder nein. Jeanne machte sich nichts vor. Der Floh kam von ihr, den hatte sie ihr mitgegeben. Louis aber hatte das Kind daran erinnert und von da an hatte Luise geübt, geübt, geübt, um dann, als beschlossen und verkündet war, es solle das Nationaltheater einen neuen Anfang machen, sich heimlich und ohne den Eltern davon zu sprechen aufmachte, mit den Herren Reicha und Steiger zu sprechen. Musikdirektor Reicha ließ sie vorsingen, Theaterregisseur Reicha vorsprechen. Beide kamen zum selben Ergebnis und so stellten sie Luise bei nächster Gelegenheit dem Kurfürst Max Franz persönlich vor. Der nämlich hatte die Aufgabe des Intendanten übernommen und schoß ordentlich Geld aus seiner Privatschatulle zu. Für das Sprechtheater interessierte er sich kaum, auch die Oper lag ihm nicht zu sehr; ihm ging es mehr über das Instrumentale. Dennoch hörte er Luise an, fand sie reizend und sittlich und gab seinen Segen zu ihrer Aufnahme in die Truppe.

Und heute war es so weit: Das Theater öffnete mit einem großen Festakt und übermorgen schon würde das Kind auf der Bühne stehen. Die Rolle der Blonde würde es sind in der Entführung aus dem Serail von Mozart. Sie würde großartig sein, daran zweifelte Jeanne nicht. Und dennoch blieb da dieses Unwohlsein ob der Wahl der Tochter. Schauspielerin und Sängerin – das waren noch immer Berufe, auf die man hinabsah, saß man nicht eben im Theater und lauschte voller Wohlgefallen. Sie würde sich daran gewöhnen müssen, als leichtfertiges Frauenzimmer betrachtet und von der Kirche mit Hass und Mißtrauen behandelt zu werden. Wie sollte eine Mutter das freuen?

Wenn sie aber hörte, wie die Stimme Luises durchs Haus drang, wenn sie sah, mit welcher Lust und Freude die Tochter spielte und deklamierte, dann wäre es ihr hartherzig erschienen, ihr das zu versagen. Das, was sie brauchte, waren Anerkennung und Applaus und das konnte, wenn man ehrlich war, ein häusliches Publikum niemals ausreichend bieten.

Luise Dietz nun verstand die Mutter recht gut und ganz für sich allein waren ihr deren Sorgen nicht fremd. Wem konnte schon daran gelegen sein, als loses Weib betrachtet zu werden, das nicht gut genug für die Ehe oder ein Grab auf dem Friedhof war? Dann aber wiederum war sie gerade einmal neunzehn Jahre alt und jeder Gedanke an Heirat oder Tod waren ihr fremd. Zumal es genug Beispiele gab, weshalb sie sich um beides nicht sonderlich sorgen musste: Maman hatte Papa geheiratet und es damit sehr gut getroffen und die vorherige Prinzipalin des Nationaltheaters, die so jung verstorbene Gattin des Herrn Großmann, lag doch auf dem Bonner Friedhof, obwohl sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch noch Protestantin gewesen war. Anderswo sah es nicht anders aus. Die Zeiten änderten sich, man schritt doch voran in jeder Hinsicht und es würde nicht mehr lange dauern, bis auch eine Schauspielerin und Sängerin als eine Frau wie jede andere galt, das glaubte Luise fest. Meist zumindest glaubte sie das. Immer dann nämlich, wenn sie halt einmal über diese Dinge nachdachte, was so oft nicht geschah.

Wie auch? Woher hätte sie die Zeit nehmen sollen für solch morbide Gedanken, da sie doch immerzu übte? Oder sich mit ihren Freundinnen traf. Eine muntere Gemeinschaft waren sie, bunt gemischt, ganz wie es auch dem Papa gefiel. Es machte keinen Unterschied, dass Lorchen und Amalie von adliger Herkunft waren oder Babette die Tochter einer Wirtin. Im Gegenteil durfte man recht stolz sein, zu Babettes Kreis zu gehören, denn im Lokal der Mutter, dem allseits beliebten Zehrgarten, traf sich doch alles, was Bedeutung hatte in Bonn. Da waren die Professoren der Hohen Schule ebenso anzutreffen wie die Herren von der Hofkapelle oder die Mitglieder der Lese. Hier setzten sich Reisende an den Tisch genauso wie Handwerker, Schriftsteller und Komponisten. Allerlei gelehrtes Zeug wurde gesprochen und ordentlich getrunken wurde auch. Hatte man genug von Wirtin Kochs Spirituosen intus, so wurde noch mehr gesprochen, wenn auch weniger gelehrt, gelacht, gesungen und musiziert wurde dort und manches Mal so wild, dass die Nachtwache für Ruhe sorgen musste. Herrlich war es dort und neulich erst hatte Ludwig dort mit dem Neefe zusammen spontan ein Stück gespielt, das ihnen einfach so in die Finger floß. Und dann hatten alle gesungen und sie, Luise, hatte sich auf einen Tisch geschwungen und das Solo vorgetragen. Da hatte sogar Ludwig herzlich gelacht und seine schlechte Laune mal vergessen. Ein guter Freund war der, aber doch ein seltsamer Kerl. Was ja kein Wunder war; er trauerte noch immer um die Mutter und die toten Geschwisterchen und hatte ja dazu noch unter dem Vater zu leiden, der streng und tobend war, war er nüchtern, und weinerlich tobte, war er trunken. Was zunehmend öfter vorkam. Wirklich, der gefährdete mit diesem Tun seine Stellung bei Hofe. Ein Tenor, dessen Stimme nicht mehr klar tönte und der nicht zuverlässig zu Proben oder Auftritten erschien – da fragte man sich, wie lange Max Franz das noch mitmachen würde. Nein, die Beethovens hatten es nicht leicht und da konnte man Ludwig schon verstehen. Es lastete ja die Sorge um die jüngeren Brüder, den trunkenen Vater und das Renommee der Familie alleine auf ihm. Da war es ein Glück, dass er so gute Freunde hatte, zu denen sich auch Luise gerne zählte.

Es machte sie stolz, dass der Papa immer wieder einmal etwas Geld in Ludwigs Rocktaschen schob, wenn der bei ihnen zu Besuch war. Ganz listig ging der Vater vor, immer fand er einen Grund, weshalb Ludwig seinen Rock ablegen musste. Anfangs war der zurückgekehrt und hatte das Geld auf den Tisch gelegt, hatte gesagt, er habe nichts bei sich gehabt, da müsse jemand versehentlich seinen Manteau mit dem eines anderen verwechselt haben. Mittlerweile nickte er nur noch dankbar, wenn er ging, wissend, er würde eine Unterstützung vorfinden, ohne dafür in Demut zerfließen zu müssen. Das lag Ludwig nämlich nicht – Demut und devote Dankbarkeit. Wirklich herzlich zeigte er sich nur Lorchens Maman gegenüber, die er fast wie eine zweite Mutter betrachtete. Und da lag er so falsch nicht, denn Helene von Breuning tat alles in ihrer Macht stehende, um ihm eine Art Heim zu bieten, in dem er auch einmal Ruhe und Muße fand. Wenn er Lorchen Unterricht gab, sorgte sie stets dafür, dass danach ein anständiges Essen auf dem Tisch stand, das serviert wurde mit geistreicher Konversation. Sie lieh ihm Bücher, kaufte Notenpapier für ihn – natürlich bei Dietz père et fils – und verschaffte ihm Bekanntschaften, wenn sie zu ihren Soiréen einlud. Dort durfte er spielen, musste es aber nicht. Was eine Wohltat für ihn war, der immer befürchtete, schlecht behandelt zu werden. Keinesfalls wollte er die Handpuppe einer eitlen Gönnerin sein, die ihm befahl, wann und was er zu spielen hatte.

Auch das fühle Luise dem Freund nach, wenn sie selbst auch nur zu bereit war, in jedem Stück aufzutreten, dass der Kurfürst mit seiner Anwesenheit zu beehren wünschte. Wirklich gab sie sich gerne dem Traum hin, den guten Mann vom Theater zu überzeugen. Max Franz war nun sicherlich kein schöner Mann, aber ihn zeichnete etwas aus, das andere Fürsten vermissen ließen: Er war aufrichtig bescheiden und sah sich als den ersten Diener seines Volkes. Das sagte wohl so mancher, doch niemand ging darin so weit wie der Wiener, der alle Tage im braunen Rock durch die Straßen spazierte ohne Angst vor Überfällen oder Betteleien zu haben. Er war so schlicht gekleidet, dass er gar nur selten erkannt wurde, und mehr als ein Bonner oder eine Bonnerin wusste von einer Begegnung mit ihm zu erzählen, die stets und immer dazu führte, dass man ihn noch höher schätzte als zuvor. Ob er ein stolperndes Kind vorm Sturz bewahrte oder einer alten Frau das schwere Holz heimtrug: Er zeigte sich ausnahmslos hilfsbereit und freundlich. Von Hofbeamten wusste man wohl, dass er durchaus einmal böse werden konnte; er neigte, trotzdem er eher schlaff und langsam wirkte, zu plötzlicher Wut. Da er damit aber umzugehen wusste und für seinen Ärger zumeist einen triftigen Grund hatte, sorgte das nur dafür, dass man ihn noch mehr als einen der Ihren wahrnahm. Dass ausgerechnet der Sohn der großen Kaiserin von Österreich ein so zurückhaltender Charakter war, erstaunte manche. Wer jedoch die Geschichten kannte, die von der Kinderheit der Kaiserkinder in der Hofburg sprachen, konnte sich leicht ausmalen, wie diese Erziehung nur zwei Effekte haben konnte: Entweder man blieb ein Leben lang bescheiden und fleißig, wie die Mutter es vorgelebt hatte. Oder aber man freute sich der neuen Freiheit, war man fern von ihr, und genoss, was das Leben bereithielt. So hörte man es von seiner Schwester, der Königin von Frankreich, die angeblich das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster warf, obwohl ihr Volk bittere Not litt. Die Ernten waren seit Jahren schlecht gewesen – ein Umstand, der den Bonnern zurzeit völlig fremd war, lebten sie doch in einer der fruchtbarsten Gegenden und waren bestens versorgt, nicht zuletzt dank der umsichtigen und ernsthaften Führung durch Max Franz, der als aufgeklärter Fürst auch das Wohl der Ärmsten nie außer Acht ließ.

Mit ihm hatte es die kurkölnische Residenz wider Erwarten sehr gut getroffen und da Luise wie die meisten ihrer Mitbürger und Freundinnen große Stücke auf den braven Mann hielt, träumte sie eben davon, ihm frohe Stunden zu bereiten. Was, so hatte Lorchen neulich erst gesagt, als Luise davon sprach, nun gar nicht anständig klang. Da hatten sie gelacht und sich darüber amüsiert, wie unvorstellbar es wäre, hätte Max Franz eine Mätresse. Jeder andere Fürst mochte sich einen ganzen Stall halten, für ihren Fürst aber war das undenkbar. Der hatte mehr als eine überzeugende Brandrede gehalten und sich in der Gazette du Bonn mit Artikeln dazu geäußert, wie ehrabschneidend und verwerflich ein solches Verhalten sei, gerade im Hinblick auf die Unruhen im Nachbarland, wo es seit dem letzten Sommer immer heftiger brodelte. Unzufrieden war man dort mit der Herrschaft, unzufrieden mit den Rechten, die der Adel für sich in Anspruch nahm, und von daher täte ein jeder guter deutscher Fürst wohl daran, das eigene Tun einer gründlichen Prüfung zu unterziehen und es auf Moral und Sparsamkeit hin auszurichten. Damit hatte Max Franz wohl bei seinen Bonnern viel Anklang gefunden, bei seinen Kollegen eher weniger, wenn man überhaupt auf ihn gehört hätte.

Seine Bescheidenheit und Sparsamkeit ging zum Glück nicht so weit, als dass er auf das Hoforchester und nun das Theater hätte verzichten mögen. Für ihn gehörte die Kunst unbedingt zu den Dingen, die der Mensch brauchte, um glücklich zu leben und neue Gedanken zuzulassen. Schon unter den Wittelsbachern hatte man Lessing im Theater gegeben und andere Stücke aufgeführt, die sich kritisch mit dem Adel auseinandersetzten und für ein stärkeres und gebildeteres Bürgertum die Stimme erhoben. Den Zugang zu solch die Seele erhebenden und den Geist formenden Aufführungen wollte Max Franz unbedingt ermöglichen; durch Amusement und Entspannung fanden derlei Ideen doch eher in die Schädel der Menschen, die allzu sehr am Alten festhalten wollten. Eine Änderung musste kommen, sie war unausweichlich, gar zu korrupt und egoistisch hatten sich die Mächtigen entwickelt. Der Kurfürst, so hatte Babette erzählt, die ja durch die Mutter den besten Zugang zu sämtlichen Gerüchten hatte, der Kurfürst also glaube fest, es könne Schlimmes, Blutiges geschehen, wenn die Regierenden nicht von sich aus auf das Volk zugingen und sich darauf besännen, was ihre eigentliche Aufgabe war.

Das war ja so ein Ding, mit dem Luise durch den Papa aufgewachsen war: Die Frage nach Gleichheit und Gerechtigkeit war eine, die immer und immer wieder im Hause diskutiert worden war. Mit Lorchen und Amalie sprach Luise über diese Dinge wohl auch, doch längst nicht so tiefgehend wie mit Babette. Oder was man so tiefgehend nennen wollte, wenn man nach einigen Minuten der ernsthaften Diskussion über Voltaire und Rousseau oder Amerika, Frankreich und England das Kichern begann und davon sprach, sie wollten die Gesellschaft auf andere Weise verbessern. Indem sie nämlich hohe Herren heirateten und diese mit Liebe und Sanfmut zu einer besseren Politik bewegten. Und dann gingen sie die Liste derer durch, die infrage kämen, bis sie zu jenen kamen, die ihnen gefielen oder die vergeblich versuchten, ihr Interesse zu wecken.

»Mag wohl gerne sein, dass wir einst so modern werden, dass ein Graf eine Wirtshaustochter wird heiraten können, ohne dass ihm deshalb die Welt versperrt wird«, meinte Babette.

»Wer immer dich nimmt, wär schön dumm, wenn er für die Welt auf dich verzichtete«, antwortete Luise freundlich. Sie war der Freundin sehr zugetan und hielt viel auf deren Schönheit und Witz. Gegen sie kam sie sich doch oft wie ein Lämmchen vor, das so gar nichts von Esprit und Bildung weiß.

»Du wieder. Als ob du weniger wärest als ich. Im Gegenteil würde ich dir dein Talent neiden, hätte ich dich nicht so gern. Du wirst bald auf der Bühne stehen und vor dir liegt das Publikum zu deinen Füßen. Oh, bestimmt wirst du berühmt werden und nach Wien gehen oder nach Paris und überall wird man ins Theater strömen, nur um dich einmal singen zu hören.«

»Lieber wäre es mir, sie kämen um meiner Schauspielkunst wegen. Verstehe mich nicht falsch, ich singe gerne und bin so schlecht nicht -«

»Dummkopf, du. Du bist so gut wie eine jede andere Sopranistin.«

»Aber meine Liebe gehört doch dem Theater. Dem Lustigen am liebsten. Die Minna möcht ich spielen, immerzu, sie hat gar zu nette Sätze aufzusagen, ist neckisch und ernst und ganz allerliebst.«

»Dann spielst du nicht, dann bist du ganz du selbst, möcht ich sagen. Neckisch, ernst und ganz allerliebst. Findet der Ludwig auch.«

»Ach, der Louis. Der ist doch immerzu verliebt in eine von uns. Ich denke, am ehesten ist es noch Lorchen, die ihm gefällt.«

»Noch höher könnt er sich kaum aufstrecken. Da mag die Breuning ihn noch so sehr mögen und der Stephan ein noch so guter Freund sein, aber dass ein kleiner Bratschist das Lorchen heiratet, ist doch nicht drin. Eher werd ich die Frau vom

« Babette hatte ein drolliges Gesicht gezogen und war wohl im Geiste all ihre Verehrer durchgegangen.

»Kannst dich nicht entscheiden, ja? Einer der Kammerherren? Oder hast du dein Herz an den kleinen Fähnrich verloren?«

»An Sigismund? Sicher nicht. Ich kann es nicht leiden, wenn mich einer immerzu verfolgt, als könnte er ohne mich nicht leben.«

»Nun dann also?«

»Ach, ich weiß es nicht. Es ist doch viel zu spaßig, die Wahl zu haben. Hat man sie erst einmal getroffen, was erwartet uns dann? Ständige Schwangerschaften und am Ende noch ein früher Tod und das alles für was? Um sich Madam Soundso nennen zu dürfen und dem werten Herrn Gemahl die Pantoffeln nachzutragen. Da ist ein Leben ohne den einen Mann doch netter.«

»Meinst du? Wenn ich meine Eltern so anschaue, so scheint mir doch vieles für die Ehe zu sprechen.«

»Ihr seid ja auch sagenhaft glücklich. Euch ist kein Geschwisterchen gestorben und du hast beide Eltern noch. Aber meine Mutter und die Breuning haben es als Witwen kaum besser denn als unverheiratete Frauen, nur erwartet man nun noch, dass sie ewig trauern und sich älter machen, als sie sind.«

»Was man gerade von deiner Mutter nicht behaupten kann. Nein, ich denke nicht, dass ich auf eine Familie verzichten mag. Wenn mich denn einer nimmt und ich einen finde, der mir so recht gefällt.«

»Wie sollt der sein, der dir gefällt?«

»Ehrlich halt. Gut und anständig. Gebildet natürlich und musikalisch.«

»Weiter nichts?«

»Ich hätt schon nichts dagegen, säh er nett aus und hätte ein freundliches Gesicht. Und volles Haar. Und starke Schultern. Reiten sollt er wohl können, das macht sich doch gut bei einem Mann. Und das Klavier sollte er spielen können, sonst kann ich ihm seine Musikalität nicht abnehmen. Und auf gar keinen Fall darf er geblümte Westen tragen.«

»Hmm. Sollte nicht allzu schwer sein, solch einen zu finden, da du so gar keine Ansprüche stellst.«

»Ach ja, solche begegnen uns ständig. Leider nur in ihren Einzelteilen sozusagen. Die Anständigen sind nicht hübsch, die Musikalischen haben nicht genug Geld, um ans Heiraten denken zu können, und die Reiter lesen keine Bücher. Es ist ein Kreuz.«

Babette kicherte. »Das Kloster wäre eine Möglichkeit.«

»Dann doch lieber die Bühne.«

Und das mit der Bühne war nun also endlich so weit. Am Samstag, dem 10. Januar, gab Demoisell Dietz ihr Debut am Bonner Nationaltheater, so vermeldete das Bönnische Intelligenzblatt am folgenden Montag. Gar angenehm frisch habe ihr Sopran geklungen und die Figur der Blonde passe hervorragend zu Gestalt und Auftritt der Demoisell, die als Tochter von Johan Dietz alle Voraussetzungen habe, eine jede Rolle mit Menschlichkeit und Wissen auszufüllen. Ein wenig möge sie noch an der Stärke ihrer Stimme arbeiten; man habe sie in den letzten Reihen des Theatersaals weniger hören können als Madam Bekenkam, die die Konstanze voller Inbrunst sang.