Rechte nein, Hinrichtung ja

Die Französische Revolution. Tja. Also. Je nachdem, von welchem Standpunkt man sie betrachtet, wird man von diesem Ereignis als dem großen Freiheitskampf sprechen, der für eine gerechtere Staatsform gesorgt hat und die Menschenrechte in Europa verankert hat. Man wird über die armen Bauern sprechen, über den dekadenten Adel und absolute Monarchen, über Hunger, Elend und Willkür. Den terreur wird man natürlich abscheulich finden und grauenvoll, sich dabei vielleicht ein bisschen angenehm gruseln, aber insgesamt eher die Errungenschaften dieser Revolution betonen.

Gut, ok, danach kamen dann erst einmal ein Kaiser und dann wahrhaftig die beiden jüngeren Brüder von Louis XVI (die dafür nun wirklich nicht erzogen worden waren) als Könige auf den Thron. Dann wieder Kaiserreich und insgesamt ungezählte Republiken nebst zwei weiteren, nicht ganz so gewaltigen Revolutionen. Hmm. Man könnte meinen, die Franzosen haben sich so richtig ins Zeug gelegt für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

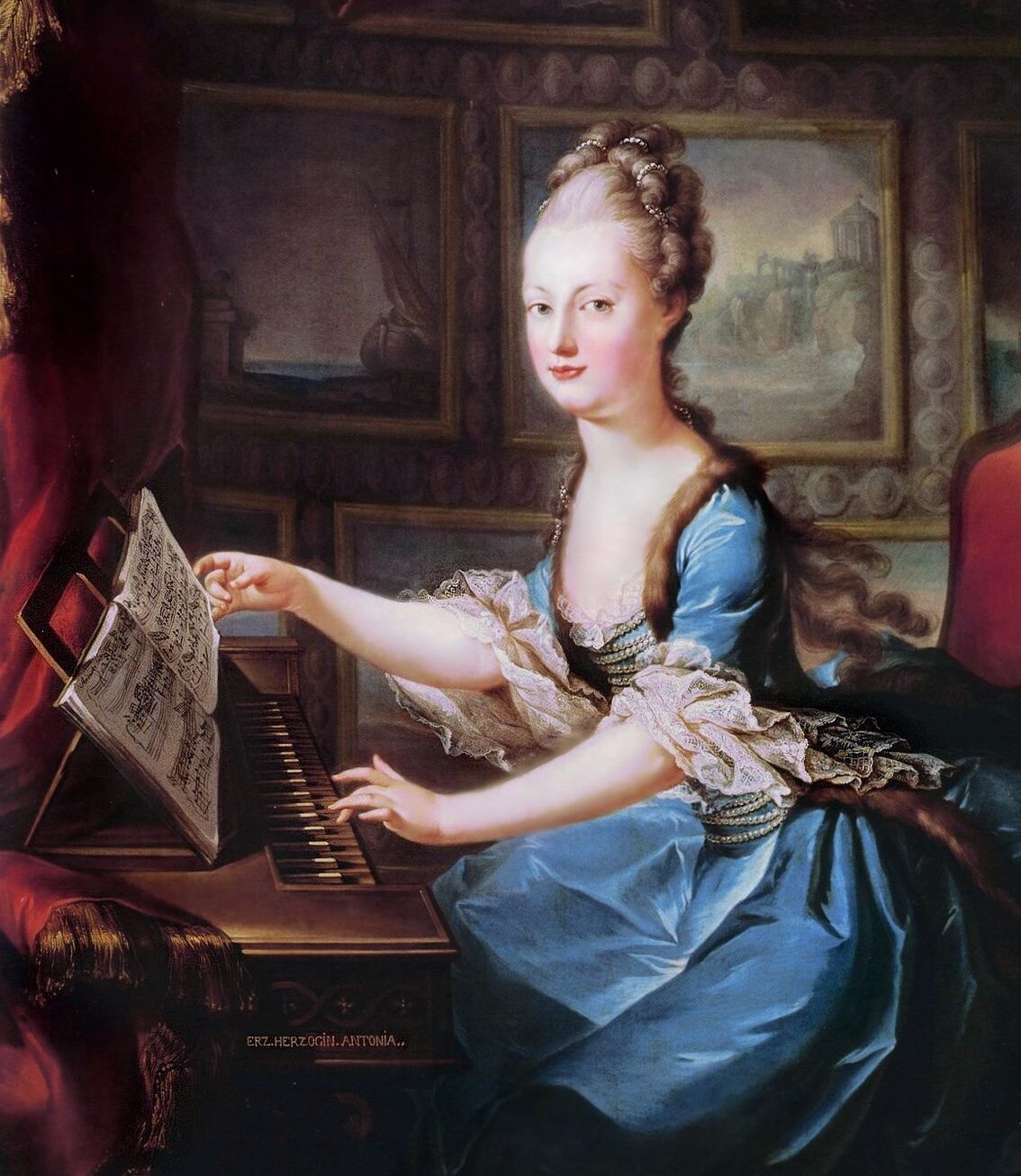

Dass die Französinnen erst 1944 das Recht erhielten, sich an Wahlen zu beteiligen, ist vor diesem Hintergrund ein Armutszeugnis. Mehr noch deshalb, weil vor der Revolution (und das nicht nur aus heutiger Sicht) das 18. Jahrhundert als ein Jahrhundert der Frauen galt. Nicht nur, aber besonders in Frankreich.

Autorinnen, Schauspielerinnen, Salonièren, Spioninnen, Malerinnen, Sängerinnen, Lehrerinnen, Mätressen, Fürstinnen und Königinnen: Ihr Wort hatte Gewicht, man erkannte ihr Talent an, verehrte und würdigte sie. Selbstverständlich immer im Rahmen, das ist heute noch immer nicht anders. Bestimmt hat auch damals schon so manche kluge Frau vor Wut in die Kissen geschlagen, weil sie sich wieder und wieder anhören durfte, das, was sie täte, habe sie sehr gut getan. Für eine Frau gut getan.

Dennoch: Trotz vielen Hindernissen und dümmlichen Ideen heute noch bewunderter männlicher Denker. Rousseau anyone? Goethe? Die wussten genau, welchen Platz eine Frau hatte. Und konnten doch nicht verhindern, dass die Damen sich ihren Platz selbst suchten, besten Dank auch, die Herren. Und diese Damen stammten nicht alle aus begüterten und hochstehenden Familien; manch eine hat sich ihren Weg mühsam erkämpft und erarbeitet – mit Lesen lernen, Klinken putzen, außerhalb der Gesellschaft stehen, weitermachen.

Und dann auf einmal hörte man ihnen zu, dann lobte man ihren neuen Roman oder den besonderen Federstrich, der ihre Gemälde auszeichnete. Auch Mätressen wie die Pompadour oder in etwas bescheidenerem Maße die Dubarry waren mehr als nur Geliebte eines Königs. Sie waren bestimmend für millionenschwere Branchen wie Mode, Malerei und Musik, die förderten eben jene Denker und Dichter, die es ihnen übel vergolten.

Aber nicht nur in diesen eher schöngeistigen Bereichen waren Frauen tätig. Sie führten Geschäfte, oftmals nach dem Tod des Gatten, und es ist vielleicht von Bedeutung, dass Witwen nur selten nochmal heirateten. Wieso die schöne Freiheit aufgeben? Da wäre in Bonn beispielsweise die Witwe Koch gewesen, die den Gasthof Zehrgarten am Markt führte und die diesem Geschäft eine Buchhandlung unter demselben Dach zufügte. Ihre Tochter Barbara, Babette genannt, gehörte zum Freundeskreis rund um Ludwig van Beethoven und galt als die schönste, klügste, gebildetste Frau der Stadt, der alle zu Füßen lagen. Geheiratet hat sie erst mit über dreißig – auch das, das späte Heiraten, war etwas durchaus übliches zumindest in rheinischen Landen. Siebenundzwanzig war das Durchschnittsalter.

Doch zurück zur Mutter: Die nämlich lebte bald schon mit einem Hausfreund zusammen, den sie niemals heiratete, Was ihrem guten Ruf, sogar beim Kurfürsten, keinen Abbruch tat. Natürlich war in diesem Jahrhundert nicht alles eitel Sonnenschein für Frauen, aber es war seit langer, langer Zeit endlich einmal so, dass man mit Hoffnung für die Töchter und Enkelinnen nach vorne blickten konnte. Und das auch tat.

Blöd nur, dass mit der Revolution, die sich ganz, ganz schnell nur auf den Mann konzentrierte, das zuvor durchaus positive bürgerliche Ideal bestimmend wurde. Bürgerlich – das war im 18. Jahrhundert gleichbedeutend mit links (hätte es den Ausdruck schon gegeben), mit progressiv und gerecht. Der Adel galt als dekadent und unmoralisch – unmoralisch im Sinne von menschenverachtend, keiner Tugend wie Güte, Nächstenliebe, Mitleid und Aufrichtigkeit unterworfen. Das Bürgertum dagegen reklamierte für sich all diese guten Eigenschaften.

Für was steht bürgerlich heute? Für konservativ, unbeweglich, spießig. Für enge Moralvorstellungen. Nicht ohne Grund, denn all die Tugenden waren keine Ideale mehr nach der Revolution, sondern Pflicht. Für Frauen. Jungfräulichkeit, Scham, Schweigen, Gehorsam – das galt auf einmal mehr, erzog man eine Tochter, als Rhetorik und Bildung, die eine Frau befähigt hätten, dem Gemahl echte Gefährtin zu sein. Nun war sie sein Besitz, mehr als zuvor. Im gesamten 19. Jahrhundert ging es Frauen deutlich schlechter als zuvor. Die Französische Revolution hatte mit ihnen abgerechnet – da war endlich auch die Gelegenheit des kleinen Mannes, mit diesen Frauen kurzen Prozess zu machen, die es gewagt hatten, sich zu amüsieren über männliches Gehabe, die sogar Stellen am Hof innehaben konnten, die gefeiert wurden als Künstlerinnen.

Natürlich ist das eine sehr verkürzte Darstellung, absoluter und unbedingter geschildert, als es überall und für jede galt. Aber an so vielen Kleinigkeiten ist diese Veränderung gut abzulesen. Modezeichnungen beispielsweise: Schauten die Damen um 1780 stolz aus den Magazinen, so sah man mit dem Fortschritten des 19. Jahrhunderts immer öfter liebliche Zeichnungen von schüchternen Fräulein, die einander liebevoll umarmten und wie Lady Di von unten zum Zeichner aufzublicken schienen. Oder eine Jane Austen, die noch im Sinne des vorherigen Jahrhunderts erzogen worden ist, die einen Vater hatte, der es normal fand, dass seine Töchter alles lesen durfte, was in seinem Haus zu finden war – sie galt ihrer eigenen, nachgeborenen Familie als wenig vornehm, als schlecht erzogen, als viel zu unweiblich und peinlich. Was die Schwester Cassandra nicht aus Taktgefühl an Briefen vernichtet hatte, zerstörten nun die Neffen und Nichten aus Scham und Ekel.

Bis man wieder von einer Zeit der Frau sprechen konnte, musste es 1925 werden. Und wir wissen, wie schnell diese Zeit wieder zu Ende war. Jetzt eben, heute, erleben wir den nächsten Backlash, den nächsten, schon wieder viel zu erfolgreichen Versuch, Frauen (und damit immer ein halbes Volk) zurückzudrängen und mundtot zu machen. Wenn Frauen in den USA wieder Angst davor haben müssen, ungewollt schwanger und damit dem sozialen Abstieg entgegenzusehen oder in einer lieblosen Ehe gefangen zu bleiben, dann haben sie nicht die Kraft, sich gegen andere Veränderungen zu wehren).

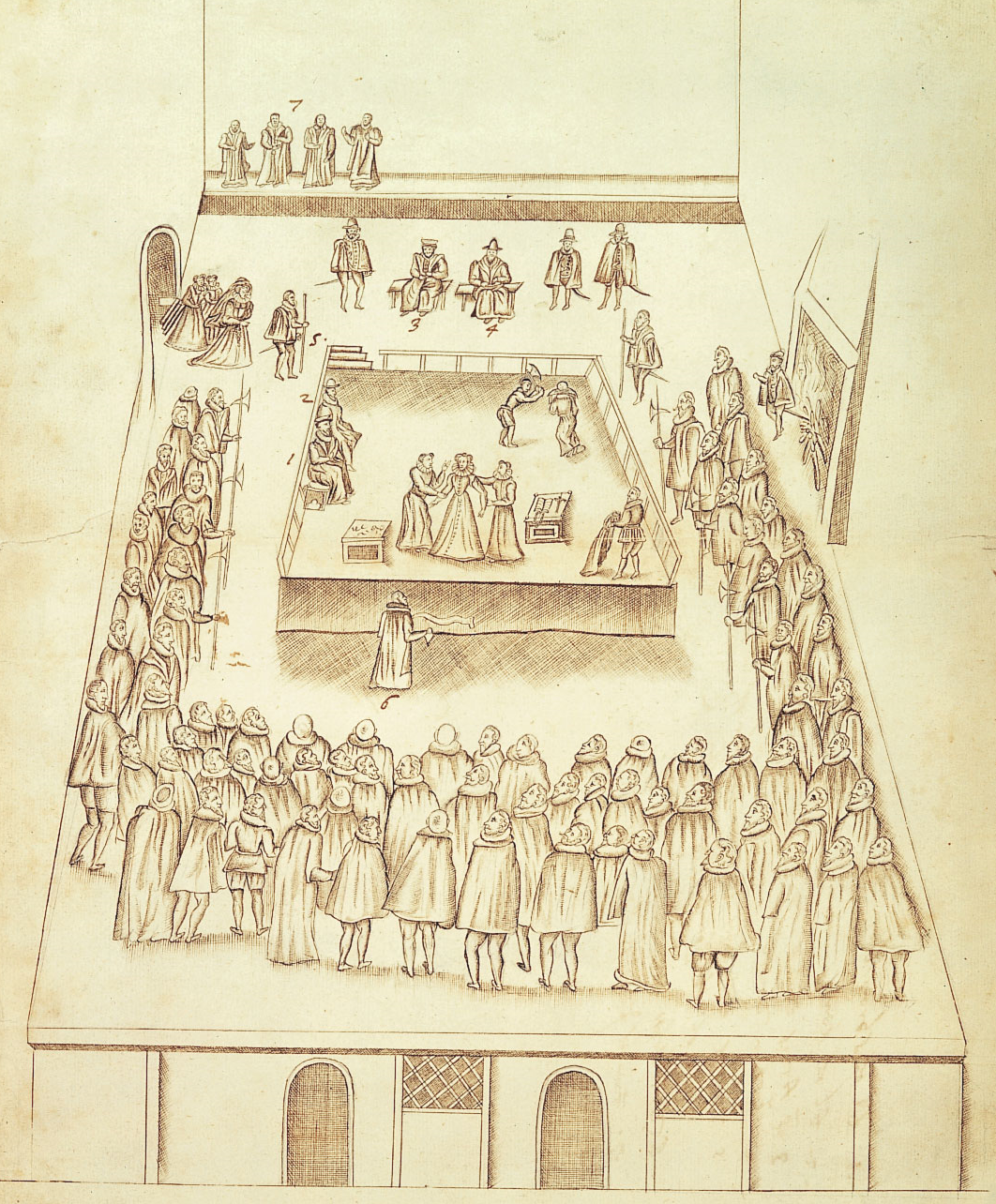

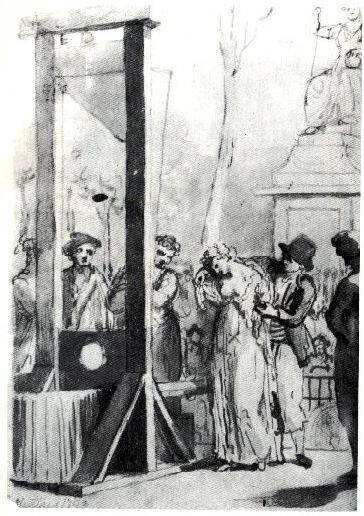

Wie sehr die Revolution allein für den Mann gedacht war, machten die jeweils (ich füge schadenfroh und brutal hinzu: oft nur kurz) Herrschenden immer wieder klar. Es war nicht vorgesehen, dass Frauen wählen sollten oder gewählt werden konnten. Das einzige Recht, das sie mit den Männern teilten, war das Recht, hingerichtet zu werden. Als Olympe de Gouges (wer sie nicht kennen sollte, bitte googlen, sonst muss ich nämlich einen Roman über sie verfassen und gerade heute ist mir die Zeit doch ein wenig knapp :D) 1791 in Antwort auf die Zustände die Frauenrechtserklärung verfasste und dafür sehr, sehr, sehr viel Zuspruch – durchaus auch von, zu allen Zeiten auch vorhandenen, gerechten Männern – erhielt, geriet sie in Gefahr. Man behielt sie im Augen, hetzte gegen sie und andere Frauen. Sie, die aus kleinen Verhältnissen stammte und überhaupt erst das Lesen erlernen musste, war mit ihren Schriften eine ernstzunehmende Gegnerin der Verhältnisse und bald auch Robespierres.

1793, kurz nach Marie Antoinette, wurde sie hingerichtet, bald nach ihr auch Madame Roland. Alle drei starben, so gestand man ihnen durchaus widerwillig zu, voller Würde, ruhig und scheinbar gelassen.

(Dass das vielleicht der falsche Weg war, um die Schreckensherrschaft zu beenden, zeigte eine Aussage des Henkers Sanson, der meinte, wären alle so zum Schafott gegangen wie die unglückselige Dubarry, dann hätte es bald keine Hinrichtungen mehr gegeben. Die nämlich hatte gekämpft, um sich geschlagen, gebissen und gekratzte, sie hatte geweint, um Gnade gefleht und geflucht, bis das Publikum es kaum noch ertragen konnte und die Stimmung zu ihren Gunsten kippte. Sie verausgabte sich so sehr, dass sie vermutlich bewusstlos war, als man sie köpfte.)

Aber Olympe de Gouges ging aufrecht in den Tod, still und gefasst. Die Zeitungen der Republik ließen keinen Zweifel daran, worin ihr Verbrechen bestand:

So führt das Revolutionstribunal den Frauen ein wichtiges Exempel vor Augen, das zweifelsohne für sie nicht ohne Bedeutung sein wird. Denn die Gerechtigkeit, immer unparteiisch, stellt der Strenge die Lehre zur Seite [ ] Olympe de Gouges wollte Staatsmann werden, und es scheint, dass die Verschwörerin vom Gesetz gestraft wurde, weil sie die Tugenden, die ihrem Geschlecht gebühren, verleugnete. [ ] Frauen [ ] liebt, achtet und tragt die Gesetze weiter, die Eure Gatten [ ] an die Ausübung ihrer Rechte gemahnen [ ] Seid schlicht in Eurer Kleidung, fleißig in Eurem Haushalt. Geht niemals in die Volksversammlungen mit dem Wunsch, dort selbst zu sprechen «

(Salut Public, Organ der Republik. November 1793) über fembio

Vermutlich hätte Madame de Condorcet schon damals dieselbe Antwort auf diesen Artikel geben können, die sie1795 Napoleon, damals noch General Bonaparte, gab. Der nämlich meinte bei einem Besuch in ihrem Haus:

Ich liebe es nicht, dass die Frauen sich in Politik mischen.

In einem Lande, wo man ihnen die Köpfe abschneidet, ist es begreiflich, dass sie Lust bekommen zu wissen, warum dies geschieht.

Aber wenn es in den letzten Jahren der Neunziger noch einige einflussreiche Salons geistreicher Damen gab, änderte das nichts daran, dass für die Frauen die Revolution verloren war. Nur wenige Männer, eben Monsieur de Condorcet und der Abbé Sieyès, setzten sich für eine Verbesserung weiblichen Lebens ein.

Wer sich übrigens ebenfalls für mehr Bildung und Mitsprache der Frauen stark gemacht hatte, war ausgerechnet Robespierre. Davon aber wollte er nichts mehr wissen, nachdem die Revolution voranschritt – er kam nach oben, weil er sich lange nach der herrschenden Meinung der Kollegen richtete und diese zu seiner eigenen machte. Von Frauen im Konvent wollten die meisten nichts wissen. Wie anders wäre nicht nur die Revolution, sondern die nachfolgende Geschichte überhaupt verlaufen, hätte er sich seiner früheren Überzeugung besonnen?

Nun, im nächsten Jahrhundert werden immer mehr Schriften dazu veröffentlicht, wie eine Frau zu sein hat und wie nicht. Ihr Wirkungskreis beschränkt sich aufs Haus und auch da hat sie bitte demütig und gehorsam zu sein. Gerne auch hübsch und nett angezogen, aber vor allem hübsch sparsam und sittsam angezogen. An der Frauensterblichkeit durch Geburten ändert sich bald hundert Jahre lang nichts – Frauenmedizin ist nicht wichtig, das ist halt die Natur, da kann man nichts machen. Freiheit und Gleichheit – die hat man nur für andere erkämpft, für die Schwestern sicher nicht.

Fassen wir noch einmal zusammen (mit Quellen):

Das 18. Jahrhundert in Westeuropa gilt als Jahrhundert der Frauen, weil Frauen:

- eine wichtige Rolle in der Kultur, der Literatur, der Philosophie und der Politik spielten. Sie organisierten Salons, schrieben Briefe, die zeitgenössische Ansichten und Anekdoten festhielten, veröffentlichten Werke unterschiedlichster Art (Romane, philosophische Betrachtungen und wissenschaftliche Abhandlungen) und beeinflussten das Denken ihrer Zeitgenossen durch all diese Unternehmungen.

(vgl. Goodman, Dena: The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell University Press, 1994.) - mehr Bildung und Freiheit genossen als in früheren Jahrhunderten – die Zeit der Hexenverfolgung war noch nicht so lange her (ihr fielen vor allem Frauen zum Opfer). Sie konnten sich selbstständig machen, reisen, sich fortbilden und künstlerisch ausdrücken. Was sicherlich auch immer von den Umständen abhing. Vermögen, Charme und Schönheit halfen dabei beträchtlich.

(vgl. Landes, Joan B.: Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Ithaca: Cornell University Press, 1988.)

Die französische Revolution hat das gründlich geändert, indem sie:

- die bestehende Gesellschaftsordnung zerstörte und eine neue schuf, die auf den Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basierte. Diese Prinzipien galten jedoch nur für die männlichen Bürger, nicht für die Frauen. Wobei festzuhalten ist, wie viele Frauen die Ideale eines Rousseaus beispielsweise erstrebenswert fanden, ohne zu ahnen, einen wie schlechten Dienst sie sich damit taten.

(vgl. Hunt, Lynn: The Family Romance of the French Revolution. Berkeley: University of California Press, 1992.

Madame de Pompadour und die Macht der Inszenierung, 2014) - die Frauen von der politischen Beteiligung explizit ausschloss und ihre Rolle auf die Familie und die Nation beschränkte. Die Frauen wurden als Mütter, Ehefrauen und Töchter angesehen, die den Männern untergeordnet waren.

(vgl. Scott, Joan W.: Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man. Cambridge: Harvard University Press, 1996.) - die Frauen von der kulturellen Szene verdrängte und ihre Werke zensierte oder sogar vernichtete. Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Sie wurden als gefährlich, unvernünftig und/oder unmoralisch dargestellt, die den Fortschritt der Revolution behinderten oder bedrohten. Das blieb auch noch so, als von der Revolution schon lange keine Rede mehr war.

(vgl. Darnton, Robert: The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France. New York: W.W. Norton & Company, 1996.)

Wie wäre es zum Schluss mit einem Zitat von Madame Roland? Die natürlich ebenfalls hingerichtet wurde – Gleichheit gibt es nur im Tod.

“ En vérité, je suis bien ennuyée d’être une femme : il me fallait une autre âme, ou un autre sexe, ou un autre siècle. Je devais naître femme spartiate ou romaine, ou du moins homme français. […] Mon esprit et mon coeur trouvent de toute part les entraves de l’opinion, les fers des préjugés, et toute ma force s’épuise à secouer vainement mes chaînes. O liberté, idole des âmes fortes, aliment des vertus, tu n’es pour moi qu’un nom !“

Ich bin wahrlich sehr verärgert, eine Frau zu sein: Ich bräuchte eine andere Seele oder ein anderes Geschlecht oder ein anderes Jahrhundert. Ich hätte als spartanische oder römische Frau geboren werden sollen oder zumindest als französischer Mann. [ ] Mein Verstand und mein Herz stoßen überall auf Hindernisse in Form von Meinungen und auf Fesseln des Vorurteils, und all meine Kraft wird vergeblich verschwendet, um meine Ketten abzuschütteln. O Freiheit, du Idol der starken Seelen, Nahrung der Tugend, du bist für mich nur ein Name!

Erinnerungen von Madame Roland – Jeanne-Marie oder Manon Philippon (1754-1793).