Ok, ich kann es nicht länger verbergen: Meine Heimatstadt ist fast immer auch Schauplatz meiner Romane. Die eine oder andere hat das vielleicht schon gemerkt. Warum ist das so? Bin ich so heimatverbunden? Ist meine Familie so fest in dieser Stadt verwurzelt? Bin ich in einem Stadtverein oder sponsert mich die Bürgermeisterin?

Nein. Nichts davon. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und hierher zurück gekommen. Ich fühle mich hier wohl, ich mag die Landschaft und die Leute und mittlerweile hört man meinem Tonfall deutlich an, woher ich komme (was ich gelegentlich erschreckend und bedauerlich finde, war ich doch immer sehr hochdeutsch). Meine Eltern kamen aus Köln und Lindau, Vereine sind nichts für mich und leider gibt mir auch niemand Geld dafür, Bonn und seine Geschichte zu beschreiben.

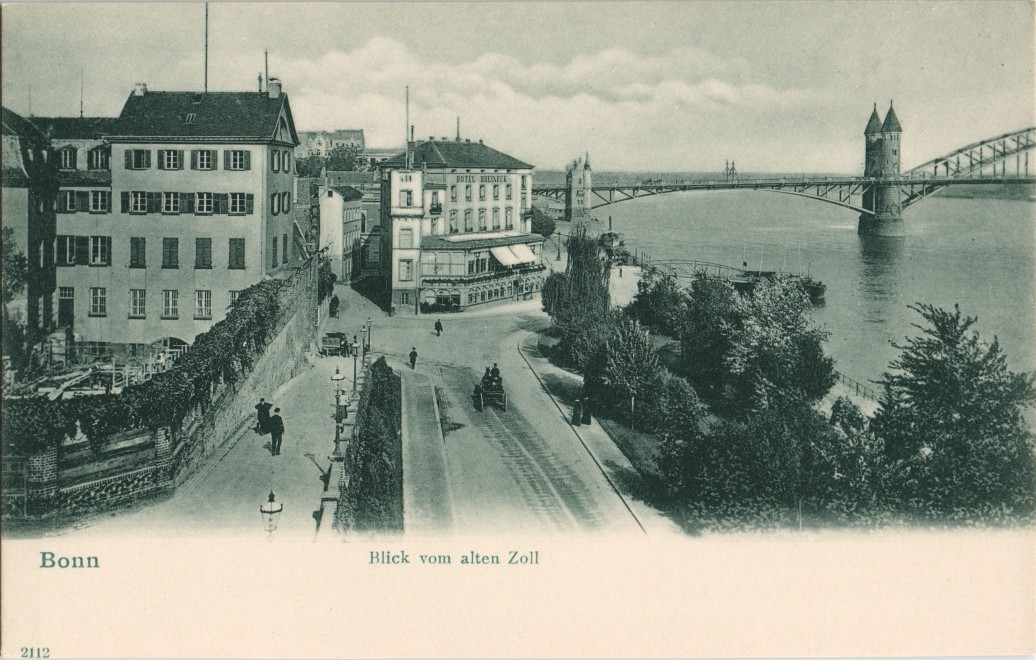

Ich tue das, weil ich mich zum Einen sicher fühle, wenn ich beschreibe, was mich täglich umgibt, und zum Anderen, weil ich die Geschichte meiner Stadt immer schon sehr spannend gefunden habe. Geht man durch die Innenstadt und schaut man über die Geschäftsauslagen hinweg, so findet man überall Spuren der Vergangenheit. Da Bonn einige Male zerstört wurde, sind sie nicht unbedingt zahlreich und doch ist mit über zweitausend Jahre Geschichte Bauwerke, Straßenzüge und Ortsnamen verbunden. Wird hier an der Kanalisation gearbeitet oder Erde ausgehoben, so sind die Chancen so gering nicht, entweder auf eine Fliegerbombe zu stoßen oder aber auf etwas, das uns die Römer und Germanen oder all jene, die nach ihnen hier lebten oder kamen, hinterlassen haben. Es finden sich mittelalterliche Häuser, barocke Gebäude und sehr, sehr viele Gründerzeitvillen (darüber habe ich in Bezug auf die Hedwig-Trilogie einiges erzählt).

Bonns Geschichte war wechselhaft und es wäre völlig verkehrt, sie auf die relativ kurze Periode als Bundeshauptstadt zu beschränken und die ewig alten Witze über die Stadt zu reißen, die schon durch ihre Lage an der Kölner Bucht nicht viel größer sein könnte, als sie ist. Bonn war Römerlager und davor wohl schon germanische Siedlung, sie war Schauplatz eines Reformationsgefechts, in dem die Liebe eine große Rolle spielte, und sie war jahrhundertelange Residenz der Kölner Kurfürsten, die sich in Köln nicht mehr recht wohlfühlen konnten, nachdem die Bevölkerung sich mit ihnen angelegt hatte. Dann lieber im kleineren und sonnigeren Bonn etwas bescheidener leben und einen relativen Frieden genießen, wenn nur die Franzosen nicht alle naselang vorbeischauen wollten.

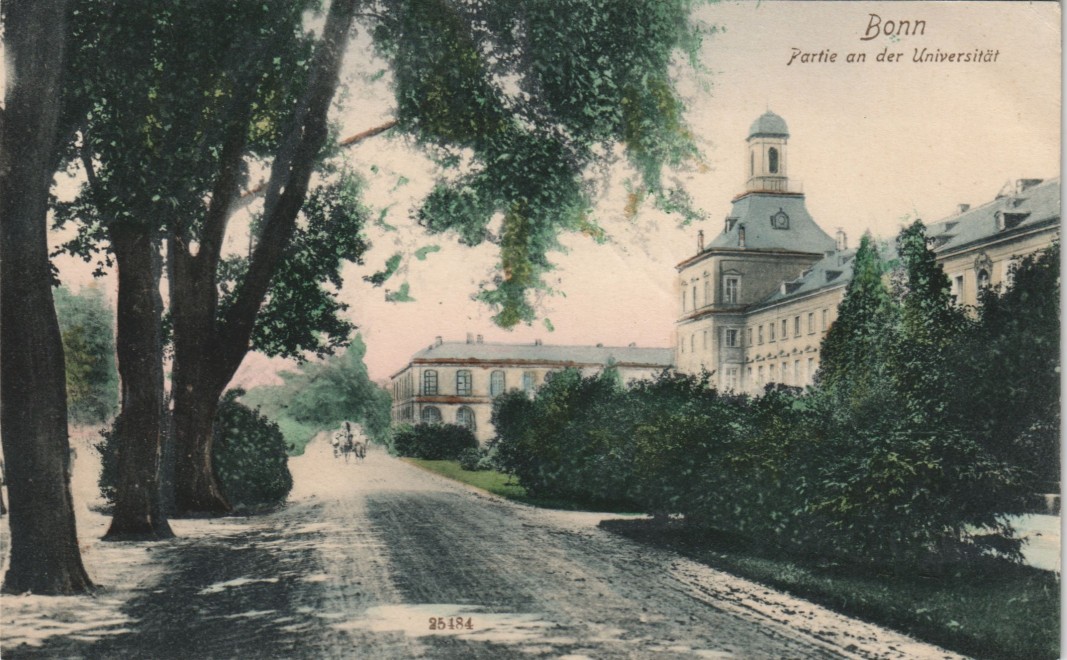

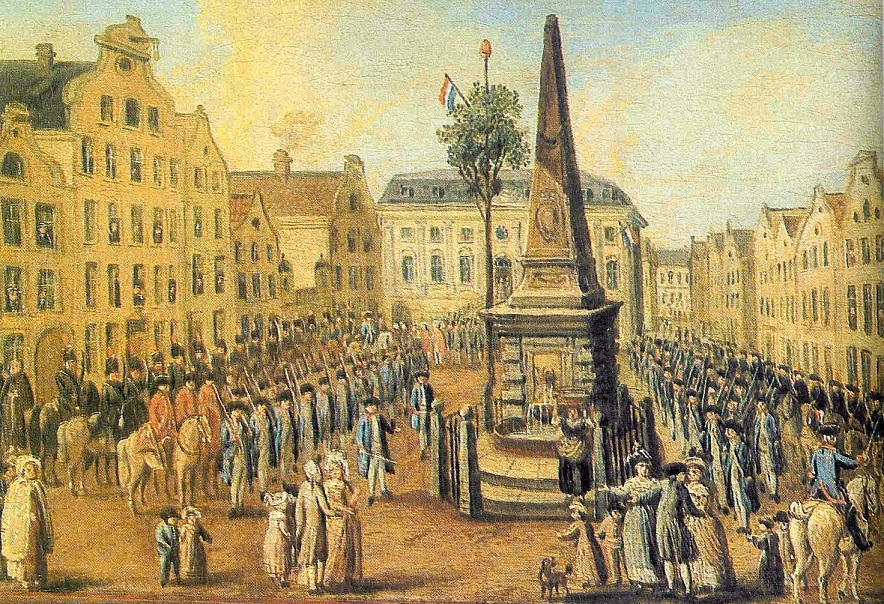

Das mit der Bescheidenheit ist allerdings so eine Sache, denn gerade im 18. Jahrhundert entfaltete sich hier eine Pracht, die alles andere als bescheiden war. Casanova schaute vorbei und überhaupt so ziemlich jeder Reisende, dem es nach Kultur, Frohsinn und guten Beziehungen gelüstete. Bonn entwickelte sich zu einer Stadt der Aufklärung, zumal unter dem letzten Kurfürsten, dem Bruder der Marie Antoinette. Der war nun wirklich bescheiden und lief im braunen Rock mehrmals am Tag durch Bonn, half auch schon mal beim Tragen der Einkäufe oder steckte seine Habsburger lange Nase in die Fenster der Bürger, um sich zu unterhalten. Ihm gelang, was anderen Fürsten zur Zeit der Französischen Revolution nicht gelang: Seine Bonner hielten ihn zu ihm, denn er handelte so klug und besonnen, so sehr im Sinne des Volkes, dass man hier von Aufruhr und Rebellion nichts wissen wollte. Er sorgte für Armenärzte, die kein Honorar von den Patienten nahmen, und richtete Studierzimmer im Schloss ein, in denen die Studenten warm und bequem arbeiten konnten und dazu Licht, Papier und Tinte nebst den nötigen Büchern vorfanden. Als er die Stadt verlassen musste, ging eine Ära zu Ende, der die Bevölkerung noch lange nachtrauerte.

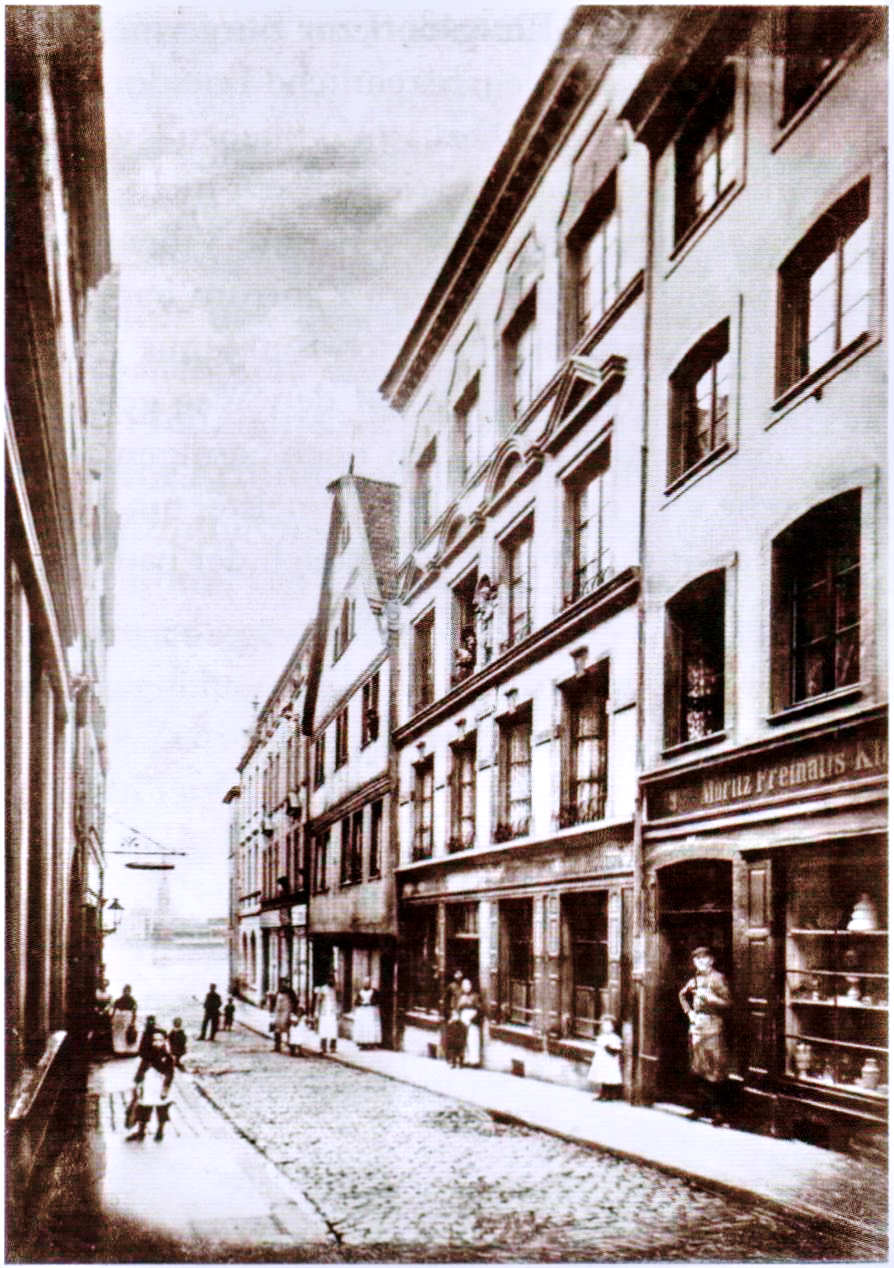

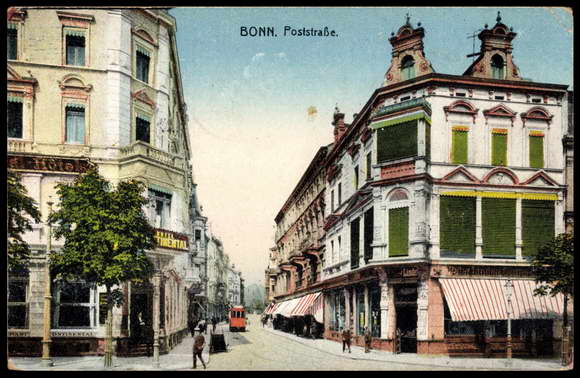

Nach ihm kamen die Franzosen und Bonns Bedeutung sank zu einem Nichts herab, was sich kaum besserte, als es preußisch wurde – mit denen mochte man noch weniger anfangen als mit den Franzosen. Das immerhin sorgte dafür, dass sich eine recht selbstbewusste Kaufmannsschicht bildete, die es bis zur Jahrhundertwende schaffte, die Stadt zur drittreichsten Stadt des Reiches zu machen, in der sich auch ausländische Rentiers zu gerne niederließen. Durch den ersten Weltkrieg ging auch diese Hochzeit zu Ende und Bonn rappelte sich nur mühsam auf. Wie anderswo auch, war das Bürgerliche, das gute hundert Jahre zuvor noch als innovativ, liberal und fortschrittlich gegolten hatte, nun deutschnational, unbeweglich und darauf aus, möglichst keine weitere Änderung zuzulassen – die Nazis fanden es nicht allzu schwierig, hier Fuß zu fassen, wenn es auch Widerstand gab.

Bonn hatte im Krieg weitestgehend Glück, vergleicht man es mit Köln. Die gesamte Altstadt am Rhein – Herzstück der Stadt, Wohnort der Beethovens und Zentrum trunkener Studenten aller Jahrhunderte, war dahin, aber es blieb dann doch so viel der früheren Repräsentationsbauten, dass es sich zur Hauptstadt Adenauers anbot. Auch die Mischung aus Bildung, Bürgerschaft und Beamtentum machte es verhältnismäßig leicht, Abgeordnete und Staatsbedienstete unterzubringen, von denen die meisten sich wohlgefühlt haben in der Stadt der kurzen Wege. Als Bonnerin, die diese Zeiten zum Teil miterlebt hat (ganz so alt bin ich dann doch nicht), durfte ich feststellen, was auch andere bemerkt haben: Je kleiner der Ort war, aus der der Bundesgast kam, desto abfälliger äußerte der sich über Bonn, in dem einfach zu wenig los war. Das dürfte ganz oft auch daran gelegen haben, dass man ausgemachte Miesepeter eher nicht in die guten Stuben der nächtlichen Unterhaltung eingeladen hat, während man durchaus gut und gerne neben einem wie dem Genscher im Restaurant sitzen mochte, ob man seine Vorstellung von Politik teilte oder nicht.

Ja und heute? Bonn sucht wie andere Städte auch einen Weg in die Zukunft. Noch immer leben die Bonnerinnen und Bonner gerne in ihrer Stadt und schätzen Lage wie Angebot. Aber Klimakrise, Waldsterben und die ewig gleichen Ladenketten, die Ödnis bringen, wenn sie kommen, und mehr davon hinterlassen, wenn sie gehen, machen auch der Stadt am Rhein zu schaffen. Mir persönlich sind viele Mitbürger zu unbeweglich in ihren Vorstellungen, zu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht. Ich nehme mich davon nicht aus, aber da hilft vielleicht ein Blick zurück in diese sehr bewegte Geschichte, um mit mehr Mut nach vorne zu schauen und Neues zu wagen. Eine Stadt mit mehr Grün und weniger Autoverkehr – ich könnte mir das gut denken.